2017/07/06

こんにちは、ビッグデータマガジン杉浦です。

IoT活用を企画するには、「IoTらしさ」を理解することが近道なのではないかと考えています。今回は、その「IoTらしさ」とは何かを解説します。

■はじめに

IoT活用は、センサー&コンピューター&ネットワークの組み合わせによって実現されますが、長く活躍している機械系のエンジニアからは、「なんで今さらIoTなの?」という声が聞こえてきそうです。なぜなら、センサーもコンピューターもネットワークも1980年代からあったからです。

私は1985年、大学4年の時に起業しましたが、そのときのお客様にキーエンスがありました。当時、新進気鋭のベンチャーといった感じで、工場向けのセンサー機器で業績を伸ばしていました。その後、不動産バブルによる好景気が始まり、高校の先輩でもある盛田昭夫さんが「Made In JAPAN」という本を出版するなど、日本中が「Japan As No1」などと言われていた時代で、工場向けのセンサーは売れに売れました。当然、それらのセンサーは、工場内の制御装置=コンピューターに繋がっていたわけです。しかし、この頃はいまのIoTという概念には至っていませんでした。

■IoTらしさへの第一歩、インターネットらしさとは?

IoTという概念に発展するきっかけとなったのは、文字通り“IoT”の“I”が示しているインターネットによる環境変化です。そのため、まずは「インターネットらしさ」を理解する必要があります。

1990年代にティムバーナーズリーがWWWを提唱し、Win95でIEというブラウザが普及し、世界中がブラウザ経由で繋がるようになりました。このプラットフォームを、世界中の誰もが(ほとんど)無料で使える環境になったので、eBayやAmazonといった企業が生まれました。これがインターネットらしさの第1フェーズ、Web1.0による環境変化です。

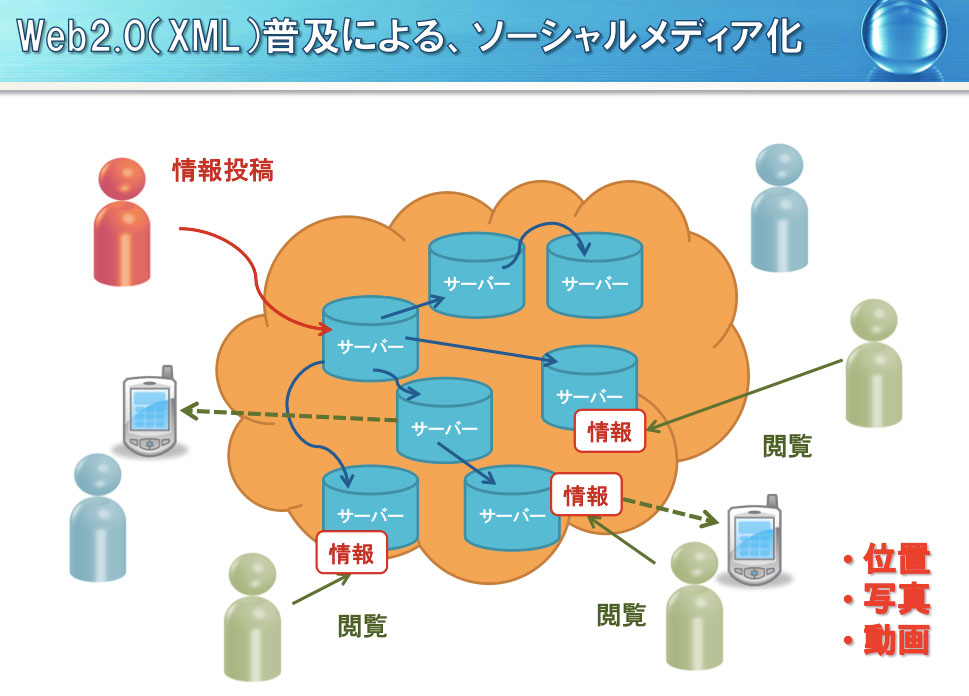

さらに大きな変化が起こったのはWeb2.0の時代です。XMLが普及し始めたのは1999年頃だったと思います。それまでは、単にサーバー上の情報をブラウザで見るだけだったインターネットが、サーバー同士が勝手に、自由にデータを交換し合って、誰かが投稿すると、関係する方々のMyページやアプリが自動的に変化するといった、いまではあたりまえの機能がこのWeb2.0によって普及しました。

こうして台頭したのが「ソーシャルメディア」です。ソーシャルメディアは、インターネットらしさの典型です。

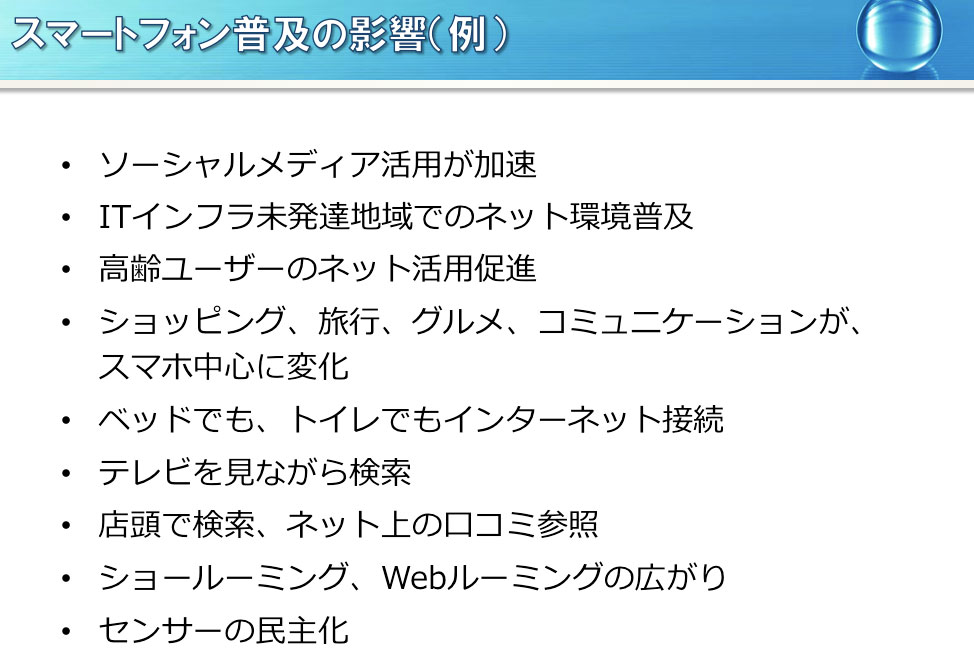

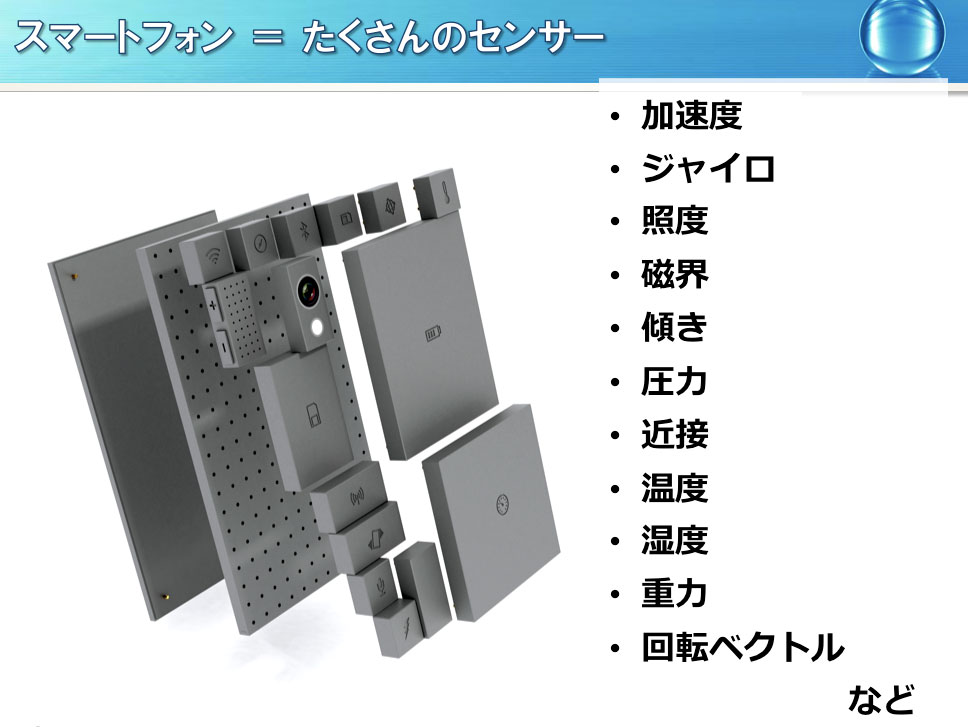

その後、スマートフォンが普及しました。インターネットらしさを加速させ、ソーシャルメディアを発展させたのはスマートフォンです。加えて、世界中にセンサーをばらまきました。

スマートフォンはセンサーの固まりです。スマートフォンの普及と共に、センサーの生産量も出荷量も爆発的に増えました。結果、センサーの生産コストが下がり、技術革新があり、小型化が進み、省電力化も進んでいます。

■ IoTらしさを醸成したビッグデータ活用

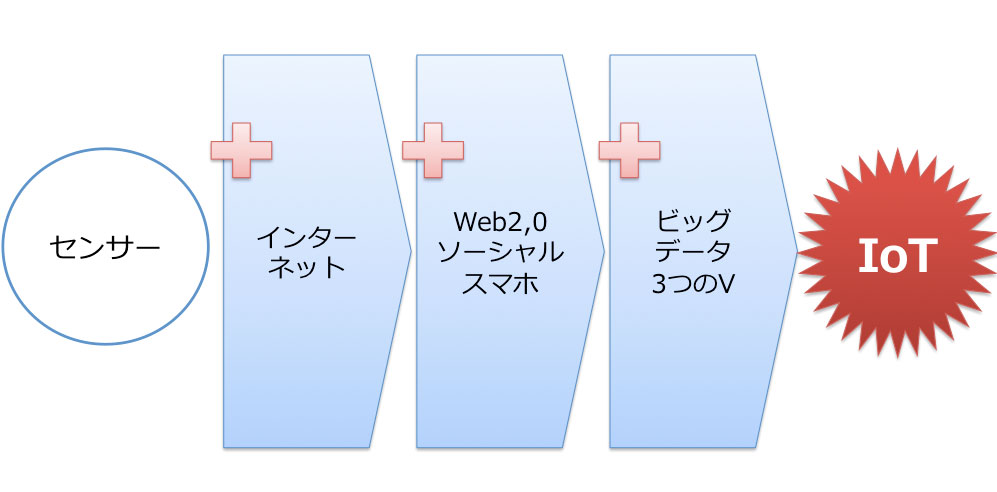

「センサー」「インターネットらしさ」の次にIoTらしさを醸成したのは、ビッグデータ活用による環境変化です。

ビッグデータの特徴といえば、ご存じの通り「Volume」「Velocity」「Variety」の3つのVですが、この特徴を踏まえたビッグデータ処理基盤が普及したことがIoTらしさを醸成しました。大量のデータを処理し、リアルタイムで処理し、多様なデータを統合して処理できる基盤が安価かつオープンになり、IoT活用を支えているのです。

つまり、IoT活用を企画するには、

- 「Volume」を活かす。

- 「Velocity」を活かす。

- 「Variety」を活かす。

という観点が必要になります。

■ まとめ

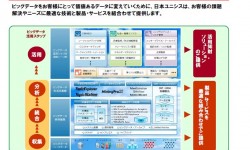

「IoTらしさ」をまとめると、下記の図になります。

次回は、この「IoTらしさ」をベースにした、IoT活用を企画するためのフレームワークをご紹介します。

【関連記事】

・「モノのインターネットとは?」 〜IoTの動向と課題〜

前編

https://bdm.dga.co.jp/?p=1677

後編

https://bdm.dga.co.jp/?p=1790

・簡単にIoTを実践するには ~エンジニアでなくても知っておくべきIoTのサーバーサイド~

https://bdm.dga.co.jp/?p=2694

【執筆者情報】

杉浦 治(すぎうらおさむ)

杉浦 治(すぎうらおさむ)

株式会社 AppGT 取締役

株式会社 学びラボ 代表取締役

一般財団法人ネットショップ能力認定機構 理事

2002年デジタルハリウッド株式会社取締役に就任。IT業界における経営スペシャリスト育成やネット事業者向け研修開発を行う。

2010年4月「ネットショップ能力認定機構」設立。ネットショップ運営能力を測る「ネットショップ検定」を主催。

2013年7月、プレステージ・インターナショナル(東証一部)より出資を受けて(株)AppGTを設立。コンタクトセンターに蓄積された顧客コミュニ ケーションデータを分析し、今後の主要な顧客接点となるスマートフォンの活用において、様々な研究や企画提案を行っている。

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)