2017/07/06

こんにちは、ビッグデータマガジン杉浦です。今回は、 “ビッグデータ活用のトレンド”を象徴するキーワード、「モノのインターネット(IoT)」について、前編と後編の2回に分けて解説いたします。

前編では「IoTの現状」、後編では「IoTの将来と課題」に触れてまいります。

<IoTとは?>

「IoT」とは、「Internet of Things」の略です。一般に“モノのインターネット”と言われますが、“モノがインターネットプロトコル(インターネット言語)でネットワークされている”という表現の方が正しいでしょう。

これまでも、PCや携帯電話といった“モノ”がインターネットに接続していたことに間違いはないのですが、従来はヒトの操作によってインターネットに信号が発信されていたのに、IoTはモノが自ら信号をインターネットに発信しているという点が異なります。

2014年5月1日に米国ホワイトハウスが公表した「BIG DATA: SEIZING OPPORTUNITIES, PRESERVING VALUES」でも、「Internet of Things(IoT)」を取り上げています。

「BIG DATA: SEIZING OPPORTUNITIES, PRESERVING VALUES」

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf

この報告書はIoTを「有線および無線ネットワークを介してリンクされた組み込みセンサーを使用して、デバイス同士が互いにデータ通信する機能」と表現しています。

Googleトレンドをみても、IoT(Internet of Things)は、にわかに注目が集まっているキーワードだということが分かりますね。

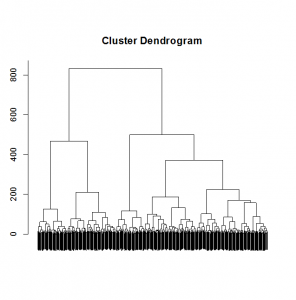

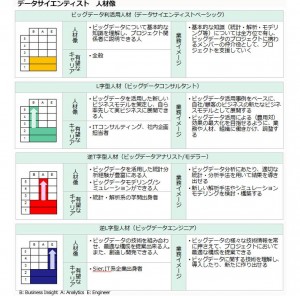

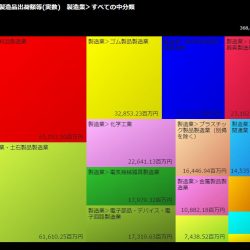

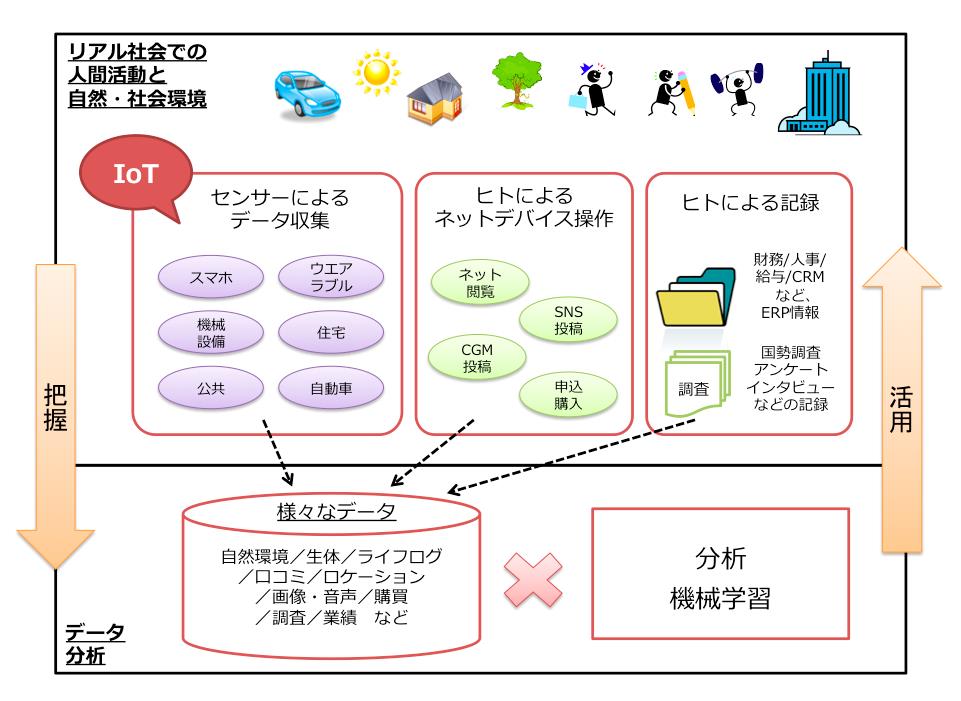

ビッグデータ活用における位置づけは下図の通りです。IoTはリアルの世界をデータ化しているといえます。すなわち、リアル世界の状況をセンサーによって把握し、人間活動とリアル世界(社会)との相関を科学して、人類と人類を取り巻く環境との関係をより良くしていくために役立ちます。

<IoT関連のニュースから注目キーワードを知る>

次に、最近のニュースからIoT関連の主要キーワードをご紹介しましょう。

【センサー】

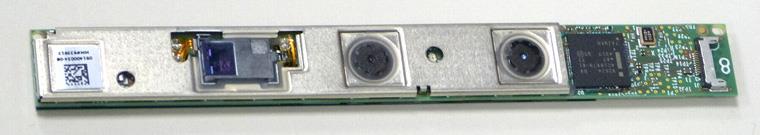

マイクロソフトは「Kinect」のWindowsむけ次世代モデルを2014年7月15日から先行販売しはじめました。このKinectはゲーム用端末というよりも高性能な音声&画像センサーだといえます。

http://www.microsoftstore.com/store/msjp/ja_JP/pdp/Windows-8.1/productID.298959900

騒音分離機能をもった指向性マイクによる音声認識も可能ですし、高解像度カラーカメラの骨格追跡機能で、指先を含めた25カ所の体部位を追跡可能です。加えて、同時に6名を追跡できるそうです。また、暗いところでも顔の特徴や手の位置を認識できる「アクティブIR(赤外線)」の搭載や、撮影範囲(設置場所)の制限を緩和する視野角拡大なども搭載しているので、ゲーム以外のさまざまな場面に活用されそうな予感がしますね。

同様に、さまざまな機能を備えた部品やチップの発表が相次いでいて、データの収集窓口となるセンサー分野での開発競争やシェア争いが激しくなっています。

(企業から発表されているセンサー例)

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/140310-a.html

2014年6月25日、インテルはモーションセンサーモジュール「Intel RealSense 3Dカメラ」を発表。指先のジェスチャーや顔認識が可能で、人間の動作や感情を把握できる。ASUS、Acer、NEC、Dell、HP、富士通、Lenovoなどが、このデバイスの搭載を表明している。

画像引用元:http://itpro.nikkeibp.co.jp/

【自動車】

Appleは2014年3月2日、自動車のディスプレイとiPhoneを連携させる新機能「CarPlay」を発表しました。「第84回ジュネーブ国際モーターショー」で対応モデルを発表した、フェラーリ、メルセデス・ベンツ、ボルボの3社に加えて、ホンダ、三菱自動車、日産自動車、富士重工業、スズキ、トヨタ自動車、BMW、フォード、GM、現代自動車、ジャガー、起亜自動車、プジョーの計16社が対応車両の発売を予定しているそうです。

https://www.apple.com/jp/ios/carplay/

米国電気電子学会(IEEE)は、「2025年までには、走行中の車の60%がインターネットに接続されている。」と予測しています。すなわち自動車は、世界中で動き回る重要なセンサーデバイスになるということなのです。ここでは、OSのシェア獲得合戦が活発化しています。

当然、Googleも黙っていません。Googleによる自動運転の実験は有名ですし、2014年6月26日には、自動車プラットフォーム「Android Auto」を発表しています。

【住宅(スマートハウス)】

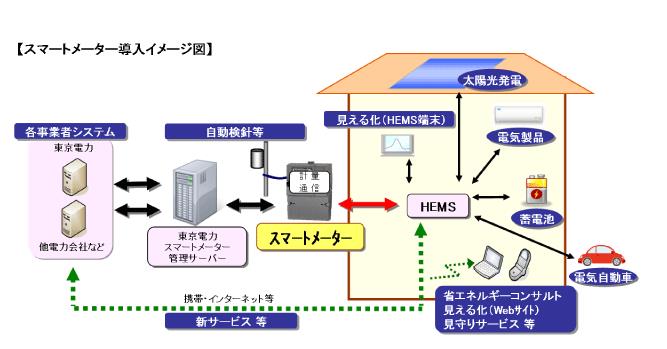

2014年3月15日、大手電力会社10社は、通信機能がついた電力計「スマートメーター」を2024年度末までに管内のすべての家庭に設置すると発表しました。これが実現すると、単に電力使用量の把握が自動化され、料金メニューを多様化できるだけではなく、周辺のさまざまな機器と連携した新たなサービスが期待できます。

http://www.tepco.co.jp/smartmeter/index-j.html

また、Googleは2014年6月24日に、スマートサーモスタット「NEST」をハブにしてさまざまなガジェット、自動車、リモコンなどがブランド、OSを問わず連携動作する、「Works with Nest」というデベロッパー・プログラムをスタートさせました。

すでにLIFX、Logitech、Chamberlain、Whirlpool、メルセデス・ベンツといった世界的なブランドがNestプログラムに参加しているそうです。今後、さらにディベロッパーが増えて、実用的で楽しいサービスが続々と出てきそうです。もちろん、新たなコンセプトの家電製品など、ハードの進化も期待できます。

※ 関連記事:身近なビッグデータの事例 スマートハウスについて https://bdm.dga.co.jp/?p=1590

【ウエアラブル】

“ウエアラブル”では、Google Glassが有名ですが、他のメーカーも同様の製品を相次いで発表しています。また、同じメガネでも、日本のJINSが発表した「ミーム」は、自分の状態を測定するデバイスです。

https://www.jins-jp.com/jinsmeme/sdk/

ミームはディベロッパーに対して、「瞬目(まばたき)」「瞬目の時間」「視線方向(8方向のそれぞれVV/VH閾値データ)」「3軸ジャイロセンサーデータ / 3軸加速度センサーデータ」といったデータや、「精神疲労度」「眠気」「歩数/速度」「カロリー」「姿勢」といったAPIを提供できるそうです。

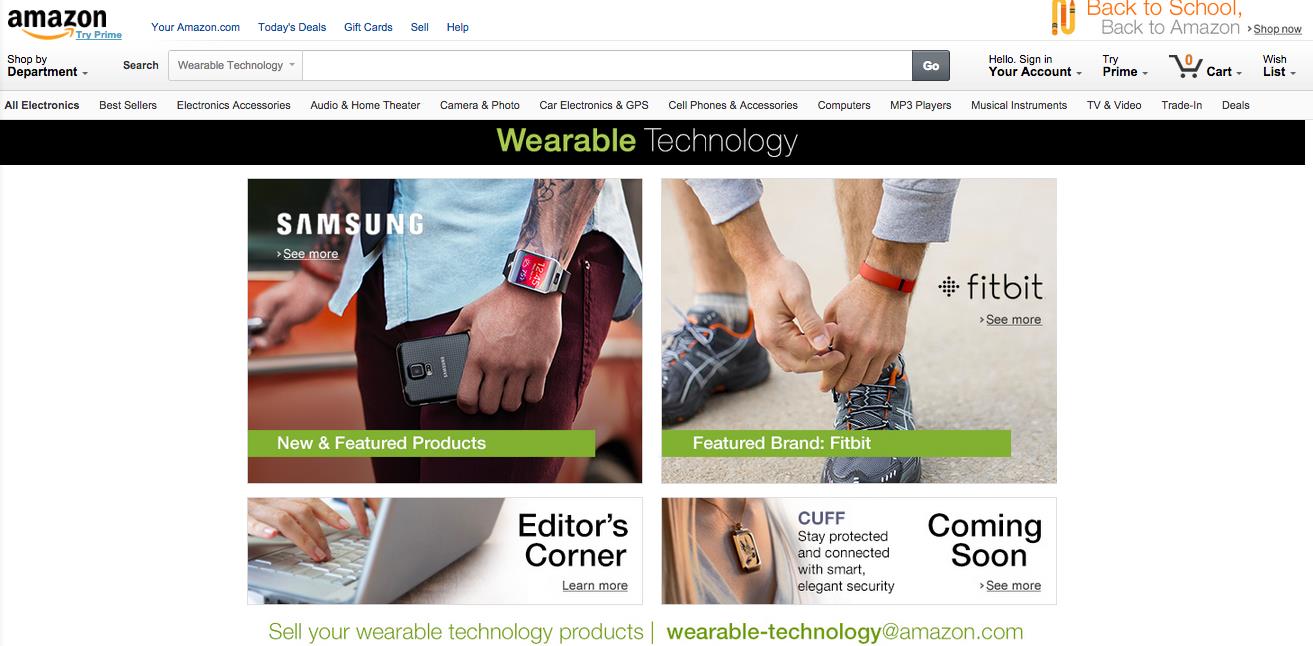

Amazonでもウエアラブル・デバイスの購入数は伸びているようで、とうとう「Wearable Technology」という専門ショップが立ち上がりました。

http://www.amazon.com/b?node=9013937011

【特許】

2014年2月、アップルは「ヘッドホン、イヤホン、ヘッドセット向けスポーツモニタリングシステム」と題する特許を取得しました。ヘッドセットまたはイヤホンの1カ所または複数箇所に埋め込まれるセンサーで生体情報を取得するという内容です。翌月には、モバイルデバイスが緊急事態を自動検知して110番通報したりアラームを鳴らす機能など、アップルの特許が公開されました。

Googleは、アメリカ特許庁にコンタクトレンズ内カメラの特許を申請したそうです。

http://jp.techcrunch.com/2014/04/15/20140414google-patents-tiny-cameras-embedded-in-contact-lenses/

各企業から提出される特許申請は、その企業の将来の事業ドメインや事業戦略を知る上で、重要な情報になります。

【団体】

IoT関連の団体の創設も盛んになっています。団体の活動を通じて、自社が採用するプロトコルを、デファクトスタンダードにしたいという意図がありそうです。

[table id=1 /]

<前編のまとめ>

■ IoTは、ビッグデータ活用を推進させる注目キーワードです。

IoTは、注目度という点もさることながら、収集可能なデータの種類や量を爆発的に増やせる点で、ビッグデータ活用にさらなるイノベーション機会を提供することになるでしょう。また、ビッグデータ活用の実用性や実現性が一気に高まることになりそうです。

■ 世界中の有力企業が、将来を見据えた仲間作りを模索しています。

世界中の多くの企業が、IoTを事業創出や競争優位性確保といった機会と捉えつつも、他社の優位を許してしまうと経営の脅威になると認識しているため、さまざまなパートナーシップ構築を模索しています。

■まだ研究段階であり、活用アイディアは量的にも質的にも不足しています。

ネットワークされるモノ(センサー)として、今後次々と新たなデバイスが発表され、その普及数はこれから爆発的に増加していくことになります。

現在は、そこから収集されるデータの具体的な活用方法を模索している研究開発の段階です。社会生活やビジネスでの具体的な活用方法については、まだまだ無数の新たなアイディアが必要とされています。

【関連記事】

「モノのインターネットとは?」 〜IoTの動向と課題〜 後編

https://bdm.dga.co.jp/?p=1790

【執筆者情報】

杉浦 治(すぎうらおさむ)

杉浦 治(すぎうらおさむ)

株式会社 AppGT 取締役

株式会社 学びラボ 代表取締役

一般財団法人ネットショップ能力認定機構 理事

2002年デジタルハリウッド株式会社取締役に就任。IT業界における経営スペシャリスト育成やネット事業者向け研修開発を行う。

2010年4月「ネットショップ能力認定機構」設立。ネットショップ運営能力を測る「ネットショップ検定」を主催。

2013年7月、プレステージ・インターナショナル(東証一部)より出資を受けて(株)AppGTを設立。コンタクトセンターに蓄積された顧客コミュニ ケーションデータを分析し、今後の主要な顧客接点となるスマートフォンの活用において、様々な研究や企画提案を行っている。

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)