2017/07/06

こんにちは。最近、子供が二足歩行を始めて狂喜している、ビッグデータマガジンの廣野です。

最近、夜はだいぶ過ごしやすくなりましたが、まだまだ昼間は残暑が続いていますね。

「子供の安全とビッグデータ」の第2回目は「熱中症対策」をテーマに、ビッグデータの活用事例をご紹介したいと思います。

■気づかぬうちに発症している熱中症

ベビーカーに乗っている子供は、立っている大人より気温が高い状態にさらされています。

例えば地面から120cmの高さで気温が38.1℃だった場合、38cmの高さでは40.1℃、地表面ではなんと51.2℃にも達するそうです。

(参考:http://www.aprica.jp/products/babycar/heatstroke_zero)

大人でも堪らない暑さですが、必然的に、子供の方が熱中症を発症しやすくなっています。

熱中症は死に至る恐れのある病態ですが、適切な予防法を知っていれば防ぐことができます。

今回も、まずは熱中症そのものについておさらいしてみましょう。

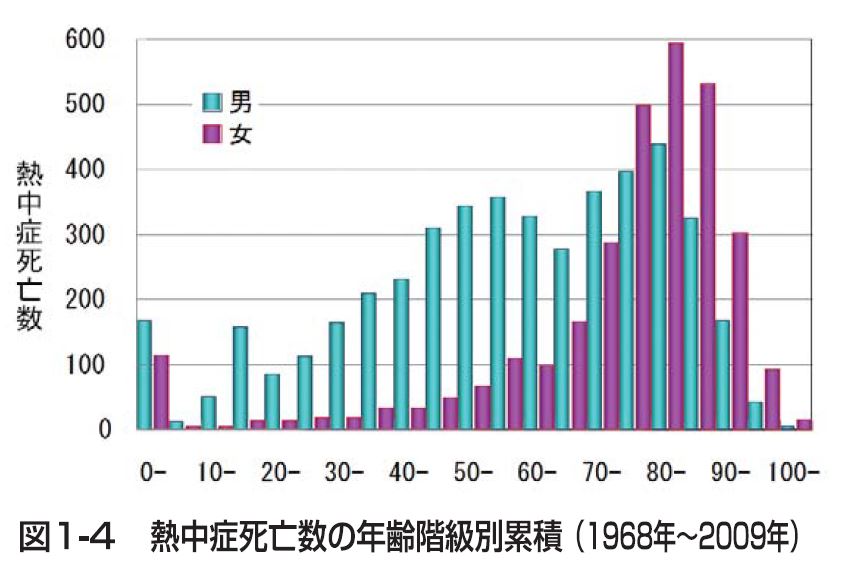

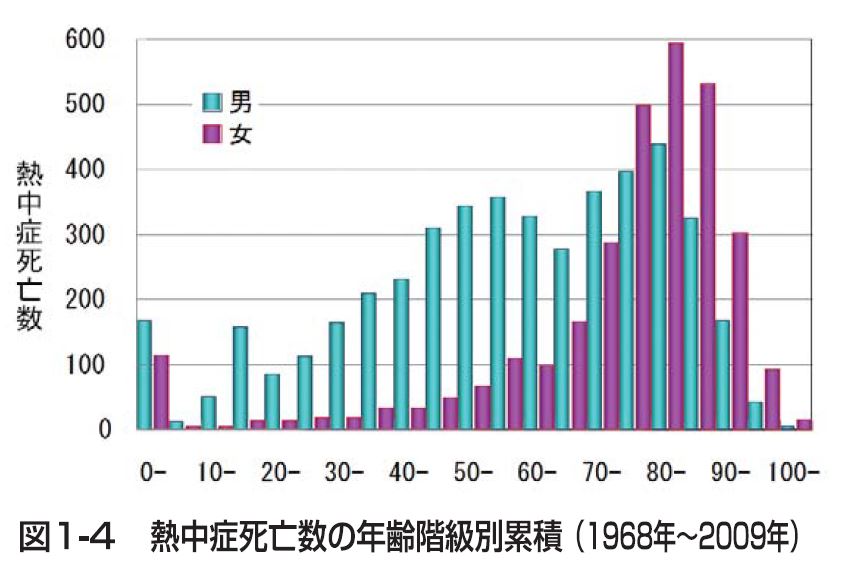

環境省が発行している「熱中症環境保健マニュアル」によると、熱中症による死亡者数は年齢が高くなるほど増える傾向があります。また、若いうちは男女で死亡者数に差が見られますが、これはスポーツや仕事など、男性の方が屋外で活動する機会が多いからだと推測できます。

10歳未満の死亡者数も多く、特に乳幼児は体温の調整機能が十分に発達していないため、熱中症にかかりやすいようです。

冒頭のベビーカー以外にも、長距離ドライブ(シートと接する背中から大量の汗をかく)や、寝苦しい熱帯夜など、本人も親も気づかないうちに水分を大量に失い、熱中症を発症していることがあるので注意が必要です。

(環境省・熱中症環境保健マニュアル2011より引用)

熱中症を引き起こす条件は大きく2つあり、本人のコンディション<からだ>と<環境>の組み合わせで決まります。裏を返せば、熱中症の予防は2つの側面から対策を講じる必要があります。

(環境省・熱中症環境保健マニュアル2011より引用)

まずは<からだ>ですが、どのような人が熱中症を発症しやすいかというと、一言でいうなら「体温調節が上手くできない人」です。

特に脱水状態は危険で、体内の水分量が減少してくると、体は発汗を制限するようになり、ますます体温が下がらなくなります。

上記の例に当てはまらないからといっても、油断は禁物です。例えば炎天下のバーベキューなどで飲むビールは最高ですが、アルコールは利尿作用が強いので水分の排出を促してしまい、気づかないうちに「脱水状態にある人」になっている危険性もあります。

<からだ>についての対策は、自己管理に尽きます。

水分をたくさんとる、睡眠時間を確保する、運動を増やして汗をかきやすい体質になる、炎天下でお酒を飲み過ぎないなど、当たり前のことを守っていれば大きな問題は起こりません。(自分で書いていて耳が痛い話ばかりですが・・・)

■気象データはビッグデータそのもの

次に、<環境>についてはどうでしょうか?

熱中症に関係する<環境>といえば、真っ先に天候が思いつきます。

快晴でなくても、気温・湿度が高い日には、なるべく外出を避けて屋内にいるのが無難です。

皆さんも毎朝のニュース番組で、最新の気象情報や熱中症警報をチェックしていると思いますので、ある程度は意識されてると思います。

天気予報の通りであれば対策できるのですが、問題は急激に気温や湿度が上昇する場合で、水分補給や屋内への避難をする間もなく熱中症になってしまうことがあります(特に高齢者に多い)。

急激な気象の変化に対応するためには、正確な気象情報をリアルタイムで入手できるサービスを利用することが有効です。

近年、このような気象情報サービスを民間で提供する企業が注目を集めており、なかでも株式会社ウェザーニューズの名前は、皆さんも一度は目にしたことがあると思います。

同社は2010年にKDDI社と業務提携しており、全国約3000局のau携帯電話向け基地局に気象観測設備を設置しました。

気象庁の観測所は全国約1300か所であり、その倍以上の観測データが得られることで、気象予測の精度を向上させています。

また、ウェザーニューズ社はスマートフォン用のアプリも提供していますが、サポーターと呼ばれるアプリの利用者から、その場の位置情報と天気、空模様の画像などがリアルタイムで送られてきます。

サポーターの数は約400万人ですから、これを「観測所」と見立てると、桁違いの情報が集まっていることが分かります。

これらのビッグデータをリアルタイムで分析することで、天気予報を見直したり、ゲリラ豪雨の予測に役立てています。

このビッグデータ分析による予測結果は、スマートフォン用アプリの機能「スマートアラーム」で誰でも利用できます。

まだまだ暑さが続いていますので、皆さんも利用してはいかがでしょうか?

(参考:http://aplista.iza.ne.jp/r-android/94326)

天気予報に関連して、もう一つ、ビッグデータらしい事例を紹介したいと思います。

皆さん、「宇宙天気予報」という言葉はご存知でしょうか?

宇宙天気予報とは、太陽の活動(太陽フレア、太陽プロトン現象、磁気嵐等)をリアルタイムで計測し、それに伴う地球への影響を予報するサービスです。

具体的な影響には、地磁気の乱れによるGPS測位精度の劣化や、送電システムの障害といったものがあります。実は知らないだけで、身近なところに影響しているのです。

宇宙天気予報は、SWC宇宙天気情報センター(http://swc.nict.go.jp/forecast/)で通常の天気予報と同じように公開されています。

(SWC宇宙天気情報センターより引用)

この宇宙天気予報に関連して、今年の2月、ブロードバンドタワー社と京都大学による共同研究体制の発表がありました。

(参考:http://www.usss.kyoto-u.ac.jp/etc/symp6/nemoto.pdf)

京都大学では、JAXAの観測衛星「だいち」(ALOS)などが観測した大量の画像データが利用できますが、この「極めて大量で」「時系列に発生する」画像データを解析する部分をブロードバンドタワー社が担います。

衛星からリモートセンシング(対象を遠隔から測定)されてくるデータを活用したビジネスは、現在の日本では100億円程度の市場規模があるそうですが、これが今のペースで成長しても、10年後には400億円程度になると言われています。

(参考:http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/space_industry/)

今後、ビッグデータ関連の技術が発達し、この領域への応用が進むことで、さらに大きな市場へと成長する可能性を秘めています。

少しSF的な話ですが、これもビッグデータらしい事例と言えるのではないでしょうか?

以上のように、気象データは常に大量に発生しており、かつ、センサーデータだけでなく、画像やクチコミのような異なる種類のデータを組み合わせて予測している点で、まさにビッグデータの3つのV(Volume/Variety/Velocity)を体現していると言えます。

■ビッグデータによる「熱中症対策」は、まだ始まったばかり

2012年12月1日、オープンデータ流通推進コンソーシアムが主催する「気象データ・ハッカソン」で、体調と天候の関係を可視化する「体質ナビゲーション」が最優秀に選ばれました。

ハッカソン(Hackathon)とはハック(Hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた造語で、プログラマーたちが技術とアイデアを競い合う開発イベントの一種です。

「体質ナビゲーション」は、熱中症になりやすい人の体質情報と、特定エリアの天候情報を組み合わせることで、症状の出やすさをリスク情報として地図上に表示し、その場所が自分にとって過ごしやすい場所かどうかを知ることができるというアイデアです。

<からだ>と<環境>の領域にまたがる案ですね。

このようなアイデアは、既にデータが存在しており、既存の技術を組み合わせることで実現できるので、実用化が容易だと言えます。

気象データの活用はまだ限定的なので、今後、思いもよらないデータとの組み合わせによる「熱中症対策」が登場するかも知れません。

今後の展開が楽しみです。

~交通安全とビッグデータ シリーズ~

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)