2017/07/06

こんにちは、ビッグデータマガジン「やさしい業界解説」シリーズ担当の杉浦です。

今回は、“業界”と呼ぶには狭い領域のお話なのですが、小売業をとりまく環境変化という点で気になったので、最近のポイントサービス関連ニュースから考察をしてみたいと思います。

<はじめに>

先月、以下のようなニュースを目にしました。

「2013年10月に楽天が買収して完全子会社となった、“スマポ”を提供する株式会社スポットライトが、2014年4月2日より楽天と連携した来店ポイントアプリ「楽天チェック」の提供を開始。」

「2014年4月30日、リクルートホールディングスとロイヤリティマーケティングは、“リクルートポイント”を“Pontaポイント”に統合すると発表。」

前者は、楽天会員9,000万人に対して、“来店すれば楽天ポイントがもらえる”というサービスを提供するもので、「パルコや時計専門チェーンのザ・クロックハウス、コンビニ・食品販売のポプラをはじめとして31社61ブランド、全国1,112店舗の導入が決まっている」と報道されています。

後者については、「“じゃらんnet”“ホットペッパービューティー”“ポンパレ”などリクルートの運営するWebサービスと、ローソンやゲオなど73社98ブランドの実店舗で相互にポイントが利用できるようになる。会員数は計7,000万人規模、対応店舗は約10万店と国内最大級に拡大する予定。」と報道されています。

このような大型ニュースが続けて発表される背景には、何があるのでしょうか?

<ビジネス活用のための分析に必要なデータ>

ビジネス活動の目標は“利益を上げること”です。利益が上がらない企業は存続することができません。雇用を守ることもできません。

利益を上げるための方法は、下記の2通りです。

すなわち、ビッグデータ分析をビジネスに活用するとは、ビッグデータ分析を売上増につなげるか、コスト削減につなげるということになります。

さて、ここでは売上増につなげるためのビッグデータ分析について考えてみたいと思いますが、どんなデータを分析したら、売上増のヒントが見つかると思いますか?

口コミデータ、天候データ、交通データ、Webアクセスデータ・・・。もうお気づきでしょう。そもそも購買データが無いと、売上増のための分析ができないのです。ビッグデータ分析を広告に活用しようとするアドテク業界の新技術や、AmazonなどのECで良く活用されるレコメンデーション技術なども、すべて“購買”につなげるためのソリューションですが、“購買データ”を収集できないと、これらのソリューションは、効果測定も、分析も、機能改善もできないのです。

ちなみに、EC業界では以前から“購買”の測定ができていました。楽天市場の中にお店を出せば、RMS(Rakuten Management System)で購買行動を分析することができます。Webアクセス解析ツールのGoogleアナリティクスでも、購買経路の分析などが可能です。ですので、ネット業界では以前から購買データの分析が日常業務の中で行われていました。

ところが、近年のスマートフォン普及がリアルとネットのビジネスを急速に接近させました。そうして登場したキーワードが“OtoO”や“オムニチャネル”です。この分野にビジネス機会を求めて、投資や開発を強化する企業が増えてきたため、にわかに“リアル店舗での購買”を測定するニーズが高まってきたと考えられます。

<リアル店舗での購買を測定する方法>

「リアル店舗の購買データは、POSレジによって収集しているのでは?」という読者も多いでしょう。もちろん、大手小売りチェーンは多くの購買データを収集しています。ただし、購買の日時と商品名、金額などは記録されているものの、購買者IDがひも付いていないことが多いです。自社のポイントカードやクレジットカードを発行する目的は、 “誰が購入したのか?”というデータを収集するためだったのかも知れませんね。

もちろん大手企業でも、他社の購入データは安易に入手することができません。消費者はさまざまな企業から購買をしているのに、それを分析することは困難なのです。私自身、自宅近所の食品スーパー、会社近くのコンビニ、銀座の百貨店、渋谷のスポーツショップ、Amazon、駅ナカのカフェ・・・などなど、さまざまな店舗で購買をしているのですが、ひとつの会社のPOSデータからだけでは、私の購買行動を推察することは不可能なのです。

他社での購買データを入手する方法として考えられるものは、何があるでしょうか? その可能性を検討したのが下記のマトリクスです。

まだまだ“活用しやすいデータ”として確固たる地位を得たものはありませんが、さまざまな企業が、この分野のデータ収集や活用サービスの開発に注力しているのも事実です。良質な購買データを広い分野で収集することに成功すれば、販促ビジネスや広告ビジネスにおいても主導権を握ることができます。

ということで、冒頭で取り上げた2つのニュースは、

「リアル店舗での購買データ収集」という競争が激化した現れである。

と考えています。

購買データの収集という意図ではなく、多くのポイント会員を囲い込むことで、その会員への広告や販促といったビジネスを創り上げようという意図では?というご意見もあるでしょうが、例えばリクルート社は、すでに“メディア”として読者を多数獲得していて広告売上は巨額になっているのですから、そうだとしたら、今回のような提携は必要ないと思うのです。あえて自社の読者情報をPontaと共有してまで、読者の購買データを得ようとするのは、データの取得と活用が目的なのだと考えられます。

<共通ポイントサービス事業者および加盟店の課題>

このように、Tポイント、Ponta、楽天ポイントなどが、その勢力範囲を広げることに注力をしていますが、単に会員数さえ増えれば成功につながるのか?というと、そう簡単ではありません。会員登録を増やすと同時に、アクティブ会員の割合も増やし、ポイント流通量を増やして購買データ収集量を増大させていく必要があります。

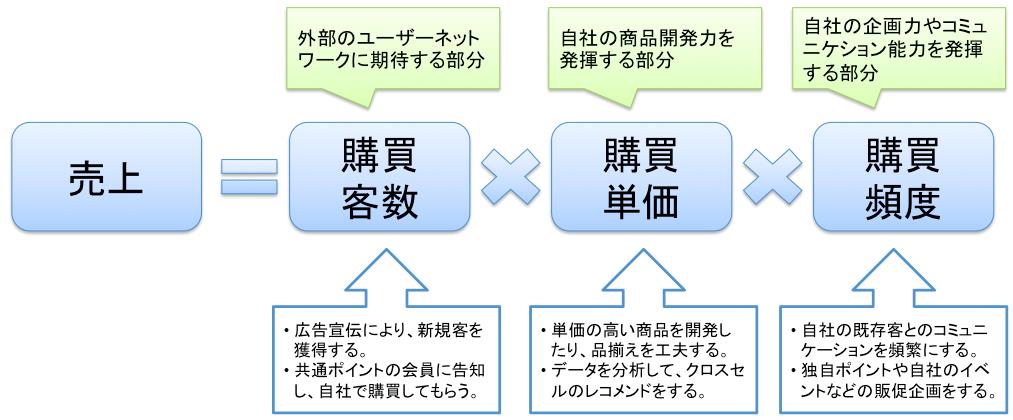

ポイント発行をしている加盟店の視点で考えると、単に購買者に対してポイントを発行するばかりでなく、それが自社の売上増につながっている事が関心事だと言うことに気づきます。

売上を増やすためにできることは、顧客数を増やすか、客単価を上げるか、再来店(再購買)の頻度を増やすか、しか方法はありませんが、“共通ポイント”の魅力はその会員ボリュームなので、加盟店は会員リストからの新規客獲得を期待しているのでは?と考えられます。

(もしも購買頻度アップを狙うなら、自社の独自ポイントを発行した方が、他社に顧客が流出しないので、良いのではないかと思うのです。)

しかし現実には、加盟店は下記のような課題に直面している可能性があります。

【加盟店が、期待通りの成果に繋げられないケース】

- 来店ポイントを発行すると来店者は増えるが、購買には繋がらない。

- ポイントの付与(発行)は多いが、ポイント利用の購買が無い。

- 会員への告知、広報、宣伝は有償で、他の広告に比べて効率が悪い。

このようなケースが増えると、加盟店の流出が避けられず、結局ポイントサービス事業者も繁栄しないことになりますね。

<まとめ>

最後に、冒頭の2つのニュースを見て私が感じたことをまとめます。

- 購買データ取得に関する陣取り合戦が激化しそうだ。

- 共通ポイントサービス事業者は、加盟店に偏りなくメリットを与えられるか?という課題に直面するだろう。

結局、購買データを取得したい、それらを分析したい、というニーズは高まるが、有用なデータセットが入手できるようになるには、まだまだ時間がかかりそうだと感じています。良い事業アイディアが見つかったら、私もこの分野に参入してみようかな・・・と思います。

【執筆者情報】

杉浦 治(すぎうらおさむ)

杉浦 治(すぎうらおさむ)

株式会社 AppGT 取締役

株式会社 学びラボ 代表取締役

一般財団法人ネットショップ能力認定機構 理事

2002年デジタルハリウッド株式会社取締役に就任。IT業界における経営スペシャリスト育成やネット事業者向け研修開発を行う。

2010年4月「ネットショップ能力認定機構」設立。ネットショップ運営能力を測る「ネットショップ検定」を主催。

2013年7月、プレステージ・インターナショナル(東証一部)より出資を受けて(株)AppGTを設立。コンタクトセンターに蓄積された顧客コミュニ ケーションデータを分析し、今後の主要な顧客接点となるスマートフォンの活用において、様々な研究や企画提案を行っている。

~ビッグデータ活用のための「やさしい業界解説」シリーズ ~

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)