2017/07/06

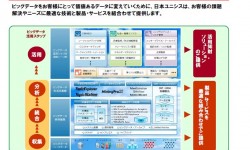

2015年9月11日、地域経済分析システム(RESAS:リーサス)の第Ⅱ期開発分がリリースされました。今回の開発では、特許データ、農業データ、外国人観光客データ等が追加され、地域の稼ぐ力や訪日外国人の動向などが新たに分析できるようになりました。

RESASで提供されるデータの多くは、利用が許可された広く開かれた「オープンデータ」と呼ばれるものです。オープンデータとは「一般に公開され、利用しやすい形で無償公開されているデータ」をさします。しかし、日本国内では、「行政機関が保有する地理空間情報、防災・減災情報、調達情報、統計情報などの公共性の高いデータ(パブリックデータ)のうち、利用しやすい形で公開されているデータ(オープンパブリックデータ)」をさすことが多くあります。

日本国内のオープンパブリックデータは、主に、現在総務省行政管理局によって運用されている「データカタログサイト」(http://www.data.go.jp)に登録されており、2015年10月1日時点では、14,027件のデータが登録されています。

1つ目のポイント:使いやすいデータ形式での提供

では、14,000件を超える登録データは、実際どのようなファイル形式で保存されているでしょうか。実は、PDFが7,288件で50%を超え、HTMLが5,556件で約40%となっています。一方で、分析しやすいCSV形式で保存されているデータは654件しかありません。全体の5%以下です。(2015年10月1日時点調べ)

オープンデータの目的の一つでもあり「政治の透明性」の観点では、データが大量に公開されているという点で評価される一方、「データ利活用の観点」では、加工できるデータの少なさは問題と言わざるをえません。

この問題は、G8(先進8カ国)で進めているオープンデータに関する取組み「オープンデータ憲章(G8 Open Data Charter:https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter )」に基づくオープンデータ進捗度レポート(2015年3月発表)においても、「データ量そのものに関する評価は高いものの、分析できる形式でのデータ提供に対する課題」が指摘されています。総合評価でも、100点満点中30点で8カ国中6位という成績でした。

(詳細は、http://www2.datainnovation.org/2015-open-data-g8.pdf を参照)

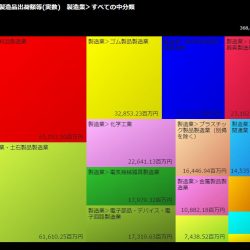

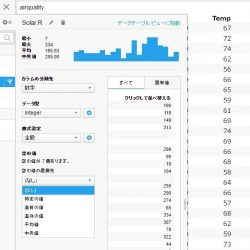

その点、RESASは、掲載されているデータがまだ多くないですが、いずれも単なるグラフだけでなく、CSVでダウンロードできるのが特徴です。また、今回の第Ⅱ期開発では、さらにダウンロードできるデータが増えています。この、「使いやすいデータ形式での提供」が、オープンデータ普及の1つ目もポイントといえます。

RESAS観光マップ外国人訪問分析>都道府県別訪問者数

https://resas.go.jp/tourism-foreigners/#/from-visitor/5.333900736553437/41.42090017812787/142.29371418128918/13/13101/0/2014/1/-/-/1

(クリックにて該当ページへ遷移します)

2つ目のポイント:分かりやすい可視化

オープンデータが活用しやすく分析しやすい形式で提供されるようになると、これらのデータを集計・可視化し、分析結果をわかりやすく表示することが可能になります。オープンデータ普及の2つ目のポイントは、「分かりやすい可視化」です。

RESASは、まさにこの「可視化」に重きをおいたウェブシステムとなっており、花火図などの特徴的な可視化表現などにより気付きを促す仕組みとなっています。

RESAS 輸出入花火図

https://resas.go.jp/industry-export/#/map/4.222392421336447/53.65676023334076/193.84740557781737/13/13101/1/1/1/2013/-/-/-/-/-/13/100

(クリックにて該当ページへ遷移します)

3つ目のポイント:アプリの活用

データダウンロードや可視化ができれば、あとは勝手に使ってもらえるようになり、オープンデータが普及するかというとそうではありません。実際には、オープンデータを使ったアプリが活用され、次の行動につながっていくことが重要になります。3つ目のオープンデータ普及のポイントは「アプリの活用」です。

この「アプリの活用」に関して、RESASを公開したころにはなかなか使われなかったこともあったようですが、現在は様々な取り組みを通した活用促進がおこなわれています。例えば、現在おこなわれている取り組みの一つに「地方創生☆政策アイデアコンテスト2015」があります。

このコンテストは、RESASを活用した地方創生のムーブメントを盛り上げていくことを目的としており、高校生以下の部と大学生以上の部がそれぞれ設けられています。課題として提示されたテーマが、難しいテーマではなく、地域の観光や地域経済など比較的検討しやすいテーマとなっているのが特徴で、データ分析の専門家でなくても取り組めるものとなっています。

また、他の浸透施策としては、全国10の地域でRESASの活用方法を紹介する「地方創生☆RESAS地域セミナー」の開催などもあります。

4つ目のポイント:自主的な取り組みへの進化

最後、4つ目のポイントが「自主的な取り組みへの進化」です。

3つ目までのポイントを踏まえ、アプリの活用が進んだとしても、これが一過性の取り組みとなってしまっては意味がありません。

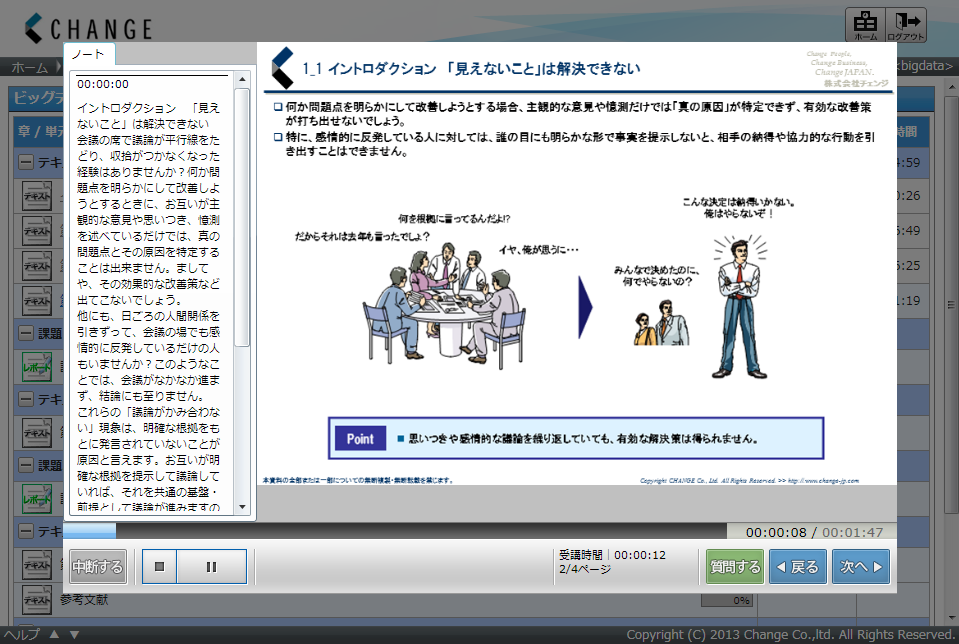

ここまでのRESASの取り組みは、いずれも国からのトップダウンでおこなわれているものばかりでした。今後は、市民による自発的な分析・可視化、データを用いたアプリケーション開発や継続的な利用、さらなるデータ開放といった「自主的な取り組み」へと進化して必要があります。この第4のポイントこそが、本当の意味でのオープンデータ活用であり、これまで想像もしなかった活用方法や課題への対応方法などが提示される「オープンイノベーション」につながっていくものです。

このような自主的な取り組みへと進化したオープンデータサイトの代表例にウィキペディアがあります。ウィキペディアは、市民による自主的なデータ登録が進んだ結果、日本国内だけで約100万語の情報が掲載されるフリー百科事典です。

将来、RESASがウィキペディアのように、誰もが自然とオープンデータを調べたい時に閲覧するサイトになるか、そして、データの可視化や分析を普及させる一翼を担うようになるか、4つ目のポイントである「自主的な取組への進化」に向けたRESASの次の一手が期待されます。

<プロフィール>

株式会社チェンジ 取締役

ビッグデータマガジン 編集長

大学・大学院で、経営工学や集団意思決定支援を専攻。

卒業後、大手外資系コンサルティングファームに入社。業務システム開発、Webシステム開発、マーケティングROI分析など多方面に渡るITコンサルティングに従事。

現在は、株式会社チェンジの取締役としてIT企業の人材育成に携わりつつ、データサイエンティスト育成事業や、データ解析コンサルティングを手掛ける。

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)