2017/07/06

最先端技術集団Rhizomatiks Research(ライゾマティクス リサーチ)が企画制作し、演出振付家のMIKIKO先生が率いる「ELEVEN PLAY」とコラボレーションした新作ダンスインスタレーション「border」のプレビュー公演が、2015年12月4日(金)~6日(日)までの3日間、東京・表参道「SPIRAL」で行われました。

今回は、この「border」を体験して感じたアート☓データについて報告します。

■borderとは、WHILLとOCURUSによる舞台の実体験

borderは、1回の講演が10分、各回10名程度の体験チケットを持ったメンバーが、ステージに入り、ダンサーと一緒に舞台を体験するダンスインスタレーションになっていました。ちなみに体験チケットは即日完売で、彼らの人気のほどが伺えます。

ステージには、スマートモビリティ「WHILL」(スマートフォンなどで操作可能な電動車椅子)が整列しており、指定の番号のWHILLに着席して待っていると、「OCURUS」(ヴァーチャルリアリティが投影されるヘッドマウント型ディスプレイ)とヘッドフォンの装着を促され、さらに身の回りのもののステージへの落下防止と映像への洋服の映り込み防止の目的で、黒い布をマントのような形で羽織って準備完了となります。

整列したWHILL(左)と、機材装着中の様子(右)

■OCURUSが生み出すAR(拡張現実)空間

準備が完了すると、ダンサーである「ELEVEN PLAY」がステージに入り、舞台が始まります。一連の動作をプログラミングされたWHILLが、ELEVEN PLAYに操作されるかのように動き出し、装着したOCURUS上にはダンサーやデジタルで創りだされたAR(拡張現実)が見えてきます。

OCURUSの映像は舞台正面にも投影される

■WHILLの動きと連携したELEVEN PLAYの緻密な演技が作り出す「新たな感覚」

WHILLは縦横無尽に動きまわり、ダンサーが目の前に現れたかと思うとふっと消えたり、WHILLを誘導するように踊ったりと、緻密に計算された動きでステージが進んでいきます。

途中、ダンサーが肩や足を叩いて来ることもあり、それまでOCURUS上の限られた視野の中の拡張現実に浸っていた自分を、この触覚的な体験によって一気に現実に引き戻します。

また、目の前に現れるダンサーが手をかざし、体験者の口元に手を持ってくると、ヘッドフォンから「し~…」という声が聞こえてくるという聴覚に訴えるシーンもあります。

OCURUS上で見えるデジタル空間に対して、現実に存在するダンサーの存在が触覚や聴覚を通してふと現実に引き戻すような役割を果たすことで、リアルとバーチャルを往復しながら、その境界、すなわちborderを感覚的に体験できるという仕組みになっているわけです。

ELEVEN PLAYが踊りながら肩を叩くシーン(左)

WHILLを誘導し、口元に手を持ってくるシーン(右)

■OCURUSが生み出す「拡張現実」と鑑賞席から見た「現実」のボーダー

舞台が中盤にさしかかると、ステージに設置された四角い箱が様々な形のオブジェに変形して見えたり、後半には、ダンサーと拡張現実上のデジタルで描かれた女性が交互に目の前を走りだしたりします。

また、途中で地面と壁の感覚を奪われるような何も存在しない空間/宇宙に浮いたような映像が見えてきます。これらは、OCURUSを装着することで見える「架空」の体験です。

そして、舞台終了後、これらの架空体験の余韻を残したまま、鑑賞用の席へ移動すると、次は観賞席から同じステージを見学することができます。この時に奇妙な感覚にとらわれることになります。

先程までステージ上にいたからこそ分かる、架空のものが見えているステージ上の体験者と、現実を見ている鑑賞者が同じ空間に存在するという感覚です。まさに舞台と鑑賞席の間にあるボーダーが、同じ空間を全くの別世界に切り分けているのです。

それは、映画「マトリクス」にあったようなリアルに限りなく近いデジタル社会と、その社会を飛び出した主人公が見る別の世界の2つの空間のような感覚でもあり、ライゾマティクスからの将来のデジタル化社会に向けた「現実とはなにか?」というメッセージなのかもしれません。

■そして、またデータが収集され、次に活かされる

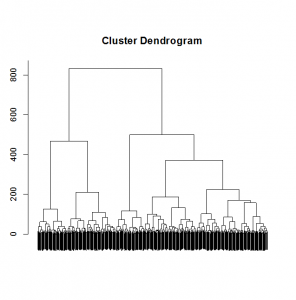

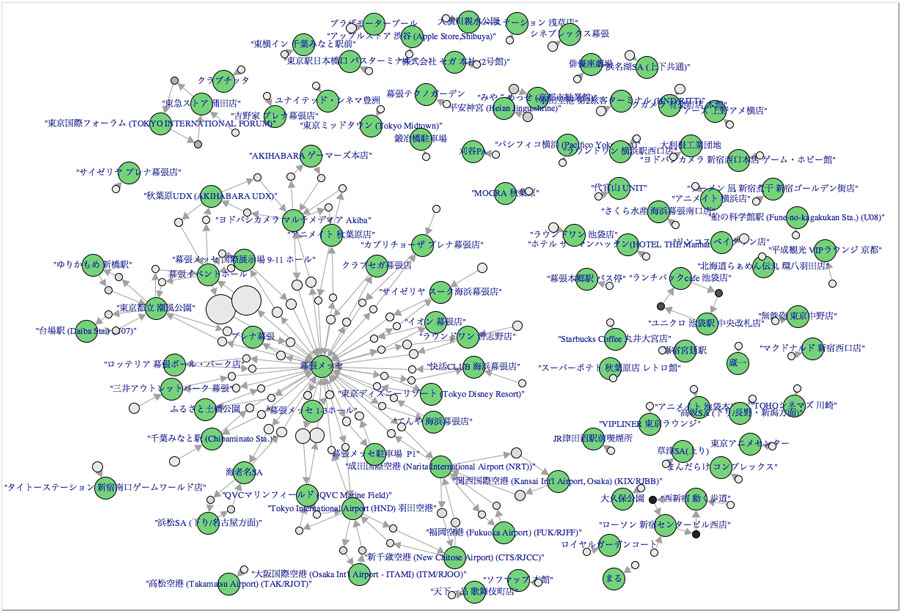

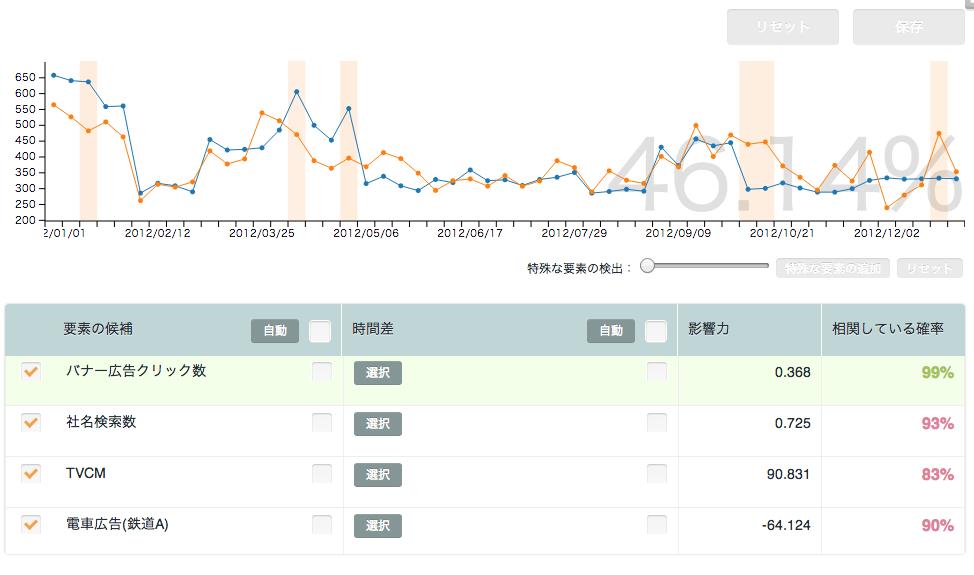

WHILLやOCURUSなどの最新IT技術を駆使し、緻密なダンスのもと完成する舞台に酔いしれつつ、正面に投影されている画像を見ると、なにやら三次元で可視化されたグラフが表示されていました。

正面のスクリーンに投影された三次元のグラフ

体験者の頭部の動きなのか、感情の動きなのか、それとも観客のデータなのか、このグラフではわかりませんでしたが、なにかしらのデータが収集され、可視化され、次に活かされるということなのでしょう。

舞台終了後に、偶然にも少しだけライゾマティクスの真鍋氏にご挨拶することができましたが、この話については触れることができませんでした。しかし、以前「道具としてのビッグデータ」でのインタビューで、真鍋氏が「まだ、あんまり価値がついていないデータ、誰も何に使うかよくわからないようなデータに注目している」と話されていたのを思い出すと、これらのデータもまた次の何かに活かされるのかもしれません。

来年以降もライゾマティクスの進化はまだまだ止まらないでしょう。2016年2月27-28日に山口情報芸術センターで行われる本番の「border」はどのような形になるのか、今回見逃した人で興味がある人は是非山口までチェックしにいきましょう。

(高橋範光)

<プロフィール>

株式会社チェンジ 取締役

ビッグデータマガジン 編集長

大学・大学院で、経営工学や集団意思決定支援を専攻。

卒業後、大手外資系コンサルティングファームに入社。業務システム開発、Webシステム開発、マーケティングROI分析など多方面に渡るITコンサルティングに従事。

現在は、株式会社チェンジの取締役としてIT企業の人材育成に携わりつつ、データサイエンティスト育成事業や、データ解析コンサルティングを手掛ける。

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)