2017/07/06

ビッグデータ業界のキーパーソンにお話をうかがう「ビッグデータマガジン・インタビュー」。2回にわたり、自社開発のBIツールを武器に、ビジネス価値を創出することをミッションとするウイングアーク1stさまに話をうかがいます。前編の今回は、ビジネス現場におけるユーザー自身の“気づき”と“打ち手”につながるデータ活用のあり方を、執行役員CMOの小島 薫さまにうかがいました。

――まずは小島さんの自己紹介からお願いします。

ウイングアーク1st(株)

執行役員CMO 小島 薫氏

実はもともとIT業界にいたわけではなく、大学を卒業して最初に入った会社は製造業でした。もっとも、そこで最初に任せられた仕事がITで、基幹システム全般の構築から展開までを手がけてきました。その中で、システムの高度化の必要にせまられて興味を持ったのがアナリティクスだったのです。

販売分析、需要予測から生産計画、在庫の最適化など、今でいうビッグデータ活用の先駆けのようなことを行ってきました。また、営業部門の社員が自ら、自由にデータを使ってレポート作成まで行えるEUC(エンドユーザー・コンピューティング)の仕組みも整えました。

そういった様々な経験を重ねていくうち、違う会社のシステムも手がけてみたいという思いが強くなり、IT業界への転職に至ったのです。しばらくは外資系のDBMSやBIを扱うベンダーにいました。

しかし、どうしても海外パッケージはM&Aなど業界内の勢力争いに振り回されがちです。お客様が本当に求めているソリューションをじっくり腰を据えて提供するためには、やはり自社パッケージを開発している国産ベンダーしかないと思い立ちウイングアーク1stに入社しました。

――御社が提供しているソリューション(サービス)について教えてください。

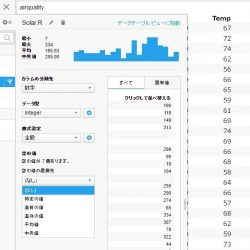

ビッグデータ活用やBI関連の代表的な製品として、「Dr.Sum EA」や「MotionBoard」などを提供しています。ただ、当社は決して単なるツールベンダーではありません。ビッグデータの分析結果をアクションにつなげ、新たなビジネス価値を創造し、お客様の成功を支援するためのソリューションを提供しています。

最近では、「3rd Party Data Gallery」という第三者データ提供サービスの提供も開始しました。これによって、企業内で保有するデータの分析だけでは到達し得なかった、より客観的かつ多角的な情報活用が可能になります。

また、社会全体としてビジネス課題に即した情報活用力の底上げを図るため、総務省の「高度ICT利活用人材育成事業」に賛同し、ビッグデータ利活用のリーダー育成を目的とした「ビッグデータ利活用実践講座」の開催や、データサイエンティスト育成を目的に、九州大学大学院や一橋大学などの教育機関にDr.Sum EAやMotionBoardのアカデミックライセンスを無償提供し、教育や研究に役立てていただいています。

――ビッグデータ活用で成功するためのポイントを教えてください。

世間ではデータサイエンティストが注目されていますが、特に日本企業に関しては「インフルエンサー」と呼ばれる人材がより重要な鍵を握ると考えています。先の高度ICT利活用人材育成事業において、「事業課題や目的を理解して、組織を横断しながら、自らデータの利活用を実践し、その効果を各部署に示すことで、組織に定着させることができる人材」と定義されているビジネス現場の人材がインフルエンサーです。

どちらかといえばITや数理統計の専門家に近いデータサイエンティストが、データ分析から何かを発見したとしても、個々の現場で継続的にデータ活用を主導できる人材がいなければ、具体的なオペレーションやアクションに落とし込むのは困難です。ビジネス現場にいる人でなければ、“気づき”に対する“打ち手”を持つことはできません。

――そうしたインフルエンサーを支援するツールとしてDr.Sum EAやMotionBoardといったツールが位置付けられているのですね。

そうです。一部のプロフェッショナルだけでなく、ビジネス現場にいる全員が使える武器とすることを理想としています。

ここでいう「使える」とは、単にデータ分析の結果を閲覧できるといったことではありません。一人ひとりが必要とするデータを、ほしい形で、リアルタイムに受け取って、レポートやダッシュボードの作成まで自力で行えるようにすることを意味します。専門知識やITリテラシーを持たなくても、自分のやりたいことを、思ったままに簡単に試行錯誤できることが大切なのです。

仮にビジネス現場に1,000人のユーザーがいたとして、全員がそれぞれの“気づき”や“打ち手”をもとにしたPDCAを、情報システム部門や経営企画部門などに依存することなく回せるようになればどうでしょうか。それを実現するのがDr.Sum EAやMotionBoardの原点であり、ビジネス現場にこれまでとまったく違ったイノベーションを起こします。

――実際に成果を上げたユーザー企業の事例をお聞かせください。

ヤマハミュージックエレクトロニクス(株)さまの楽器・音響生産本部の取り組みは象徴的です。これまで同社では、生産現場において作業員が記入用紙に手書きした生産日報を「主任(当時:指導員)」と呼ばれる現場リーダーが紙からExcelに転記し、それを「リーダー(当時:職長)」と呼ばれる現場管理者が月報として集計をしていました。結果として、この報告を実際に見ることができるタイミングは月次ベースとなってしまい、業務改善サイクルを回すうえで時機を逸していました。そこにMotionBoardを導入し、「生産性」「品質」「非生産時間」の3つの観点から生産実績情報を日次ベースで参照できるようにしたのです。生産管理部門のユーザー自身による、PDCAサイクルの画期的な高速化を実現することができました。

具体的な企業名は申し上げられないのですが、ラインの生産設備やセンサーからM2Mデータを収集し、基幹システムのデータを組み合わせて進捗管理に役立てるといった取り組みも、すでに多方面で立ち上がっています。「自分たちの課題は、自分たちで解決する」という意識を持った現場が、自ら使いこなせるBIツールを導入することで、ビッグデータ活用はもはや“当たり前”のこととして進んでいます。

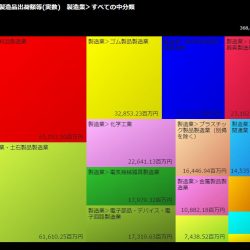

さらに一歩進んで、オープンデータの活用によって安定した成長を続けているのが、宇治茶の老舗として知られる京都の(株)伊藤久右衛門さまです。同社は現在、府内に店舗を構えるほか、カタログとECサイトを通じて宇治茶や抹茶スイーツの製造・販売を展開しています。そうした中でDr.Sum EAを導入し、売上や在庫の状況を容易に把握できる仕組みを実現することで、会社全体に“数字の文化”を根づかせてきました。そうした現場の人たちが、率先してオープンデータを活用。「固定客になってくれそうなプロフィールを持つ見込み顧客は、どのあたりに住んでいるのか」というスイートスポットを分析し、折り込みチラシによる絶大な集客効果を上げることができました。

一見すると“アナログ的”に思える打ち手であっても、データ活用という裏付けを得ることで、ジャストフィットのマーケティング戦略として生きてくるのです。

――ビッグデータマガジンの読者の皆様に向けて、メッセージをいただけますか。

繰り返しになりますが、ビッグデータ活用において最も大切なのは「現場力」です。一人ひとりの人材が持っている能力をITの力によっていかに底上げしていくか――。それこそが企業全体の競争力の強化につながっていきます。

同時に急激なスピードで変化していくビジネス環境に追随し、イノベーションを起こすためには、新たなテクノロジーをタイムリーに取り入れていくことが必要です。例えば、オンプレミスとクラウドの垣根は今後ますます失われていき、双方にまたがったデータ活用が当然のこととして行われるようになると考えられます。

当社としても、そうした時代の流れやお客様のニーズを先取りした製品、サービス開発に果敢に取り組んでいますので、どうぞご期待ください。

【関連記事】 後編記事はこちらから↓

オンプレミスとクラウドの垣根をなくしたデータの可視化と活用 ウイングアーク1stさまインタビュー(後編)

https://bdm.dga.co.jp/?p=2571

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)