2017/07/06

ビッグデータマガジン土本寛子です。

ビッグデータの登場により、ヘルスケア分野も大きく変化しています。

今回はビッグデータを活用したヘルスケア分野での新しいサービス“遺伝子検査”について、DeNAライフヘルスサイエンスさまにお話をうかがってまいりました。

―――会社設立の背景について教えてください。

株式会社DeNAライフサイエンス

代表取締役社長 大井氏(左)、松田氏(右)

株式会社DeNAライフサイエンスは、「新しいことに挑戦し続けること」をDNAに持つ株式会社ディー・エヌ・エー(以下、DeNA)が興した事業会社です。

設立の背景は、これまでモバイルゲームを中心としたインターネット上のコミュニケーションプラットフォームを構築することで培った情報技術を、ヘルスケア分野で応用することにより、人々の健康・幸せ・未来に貢献していきたいというものです。

また、DeNAのファウンダーである南場が家族の看病に注力していたこともあり、病気になってからケアするのではなく、健康な時にこそケアをする、まさに“Healthケア”で何かできないかという側面もありました。

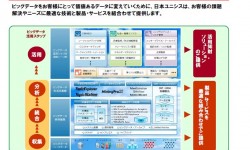

ヘルスケア分野への参入にあたり、東京大学医科学研究所(以下、東大医科研)と共同研究を推進しています。ゲノム解析等で世界トップレベルの医学研究所である東大医科研と、インターネットサービスやビッグデータ解析に強い弊社が共同研究を行うことにより、イノベーションを促進していきたいと考えています。

また、この研究開発は、文部科学省と独立行政法人科学技術振興機構が10年後を見通した革新的なイノベーションを創出する研究開発を支援する「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」において、「ヘルスビッグデータを用いた健康長寿イノベーション」の「COI-T(トライアル)サテライト拠点」に選ばれました。

このように、DeNAライフサイエンス、東大医科研、COI STREAMといった産学官連携によって、一組織だけでは実現できないイノベーションを創出してきたいと考えており、その共同研究の成果を実社会において展開したサービスのひとつが、一般消費者向け遺伝子検査サービス“MYCODE”です。

―――MYCODEについて教えてください。

MYCODEは自宅でできる遺伝子検査です。「がん」や「生活習慣病」などの疾患リスクと、「太りやすさ」や「肌質」「薄毛のなりやすさ(男性型脱毛症)」といった体質など、280項目に関して唾液から調べることができるサービスです。

この検査は医業に該当する診断ではなく、遺伝子から考えられる疾患や体質についてのレポートです。そのため検査結果は“個人のリスク”ではなく、“同じ遺伝子型を持つ集団の傾向”を示すものです。つまり、“リスクが高い=必ず発症する”、“リスクが低い=必ず発症しない”というわけではありません。

とはいえ、検査を受けた多くの方が、健康に対する意識が変わったと回答されています。たとえば、MYCODE購入者の68%の方がサービスについて「満足した」と回答しています。また、検査を受ける前までは健康予防活動を行っていなかった人達のうち、食事の栄養バランスに配慮するようになったと回答した人が約45%、禁煙をはじめた人も10%以上いることがわかりました。

このように、遺伝子検査を受けただけで終わることなく健康意識を変えるきっかけのひとつになれるよう、MYCODEでは数値データや検査結果を伝えるのに加え、ご利用者の検査結果とアンケートの回答結果をもとにした「運動・生活」「栄養素」「食品・飲料」のアドバイス情報も提供しています。

ほかにも、Webサイト内のコラムやメールにて、予防のための情報をご案内しています。また、有料オプションでは、“生活改善プログラム”として、管理栄養士等の専門家から生活改善の提案が受けられるサービスもあります。

―――唾液からどのように遺伝子を分析していますか?

遺伝子検査のためにお送りいただいた試料(唾液)は、当社の解析センターで解析されます。みなさんにお届けするレポートには解析結果だけではなく、その根拠としているデータを論文評価レベルとして表示しています。これは、根拠となる研究の規模・対象・統計学的な確からしさなどのデータをもとに3段階で評価し、分析結果と並べて閲覧できるものです。

その評価を行うために、生命系出身の博士号保有者が4名在籍し、東大医科研とともに論文を調査し、分析結果のロジックに変換する作業を行っています。また、世界中の論文を読みつつ、日本人に適用できるようにもします。

一方で、最新の情報を反映しているため、新しい論文や発見が出てくると、遺伝子情報の解釈が変わる可能性もあり、検査をしてからも検査結果が変わる可能性があります。しかし、MYCODEのレポートはWebで提供されるため、このような場合でも常に最新の検査結果をWebで閲覧することができます。

このように膨大な遺伝子データ分析の裏側では、論文や研修の最新情報をデータ化し、分析ロジックとして落とし込んでいます。

また、検査結果を研究目的に使用してもよいと許可をいただいた方のデータを蓄積し、分析を繰り返すことでも、精度向上につとめています。

ちなみに、遺伝子解析結果は匿名化された状態で、弊社データベースに保存されます。ネットワークやデータベースのセキュリティーは、クレジットカード情報を安全に取り扱うシステムに要求されるセキュリティー基準であるPCI DSSを参考にして設計しております。このあたりの技術は、DeNAが得意とする分野ですし、個人情報やプライバシーの保護を極めて重要な課題と認識し、情報の取り扱いには最善の注意を払っています。

■インタビュー後記:遺伝子検査は、自身の身体を理解するきっかけの一つ

日々分析精度を高めているMYCODEですが、病気や体質は遺伝的な要因だけではなく、環境的な要因が絡み合って発症するものです。そのため、MYCODEの情報はあくまで参考情報ということになります。

しかし、この検査をきっかけに、自分自身の遺伝子検査結果や家族の検査結果との違い、さらには、自身の最新の健康診断の数値の変化情報などと組み合わせることで、自分の身体を理解する良いきっかけになっていくことでしょう。

ということで、次回、実際に遺伝子検査を受けた内容についてレポートします!

(土本 寛子)

【執筆者情報】

土本 寛子(つちもと ひろこ)

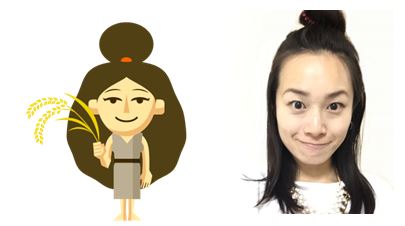

(左)遺伝子データを元に作成された私の祖先をイメージした遺伝子アバター「ゲノミー」です。全48,114タイプの中から作成され、私は“農耕文化を作った『稲作の民』”タイプでした。

(右)ゲノミーと同じ髪型にしてみました!似てるかも!

この祖先分析サービス「ディスカバリー」に関する詳細はWebページからご確認ください。

https://mycode.jp/

遺伝子に刻まれた“もう一人の自分”である祖先との対面は、想像以上にワクワクしました。

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)