2017/07/06

こんにちは、ビッグデータマガジンの高橋です。

2013年(平成25年)6月14日に「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定されました。その中で、アベノミクス三本目の矢にあたる「成長戦略」の柱としてITが据えられており、IT利活用の一つとして「ビッグデータ」が挙げられています。

日本が目指そうとしている「ビッグデータの利活用がもたらす社会」とはどのようなものなのでしょうか。一緒に見ていきましょう。

「e-Japan戦略」の反省から出発。世界展開を目指す成長戦略

「世界最先端IT国家創造宣言」には、冒頭以下のように書かれています。

「成長戦略の柱が、IT戦略であり、しっかりと突き刺さるとがった矢尻となる本戦略は、この日本の閉塞を打破し、国民が希望と自信にあふれる未来を切りひらき、持続的な成長と発展を可能とする(的の中心を射抜く)ものである。」

2001年、国家は高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)を立ち上げ、「e-Japan戦略」を策定し、「5年以内に世界最先端のIT国家になる」ことを目標に、IT政策を推進しました。

その十数年後の現在、残念ながら世界最先端どころか、先進国だけでなく新興国や途上国もIT政策を加速させており、後塵を拝する状況が続いています。

原因としては、IT化を目標としてしまった点、そのため利用者ニーズを十分に把握しないままに進めてしまった点、バラバラに重複投資してしまった点などが挙げられています。

そこで、IT活用について課題を抱えている日本だからこそ、「ITを経済成長のエンジンとし、経済再生への貢献、さらにはその課題解決のための処方箋や成功モデルを世界に提示し、国際展開・国際社会への貢献につなげていく」ことを目指そうとしています。

国内外への発信からみる「ビッグデータ」への本気の姿勢

では、具体的にITを用いてどんな社会・姿を目指すのでしょうか。

「世界最先端IT国家創造宣言」には、3つの社会を目指すと書かれています。

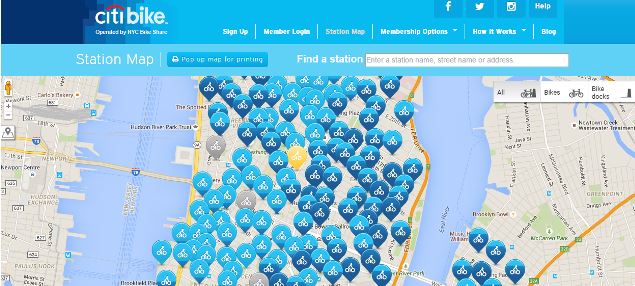

1.革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会

2.健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会

3.公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会

この中で、「1.革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会」こそが成長戦略の柱であり、ここにビッグデータが登場します。

「官民が保有する多岐にわたる膨大なデータは、全く新しい知の源泉であり、経営資源である。デジタル化されたデータの利活用を通じ、新産業・新サービスを創出するとともに、既存産業及び事業並びに地域の活性化を行っていくことが、成長の実現に不可欠である。また、データの公開と利活用を可能とする環境の構築は、グローバル社会の一員としてプレゼンスを確立する我が国の使命でもある。」

産業・サービス・地域の発展のためにデータの利活用が不可欠であるだけでなく、グローバルからみたプレゼンス確立のためにも重要であると言っています。

そして、これは、「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定された直後の2013年6月18日、G8サミット(主要8か国首脳会議)につながります。

そこで合意された「G8オープンデータ憲章」には、以下のように書かれています。

「・・・経済成長を促す巨大な可能性をもたらすものである。 オープンデータは、この世界的な動向の中心に位置している。・・・」

今や、政策として国内外で宣言され、ビッグデータ・オープンデータは国家が推す取組の一つになろうとしていることがわかります。

ビッグデータ成功のカギは、「環境整備」と「一体感」

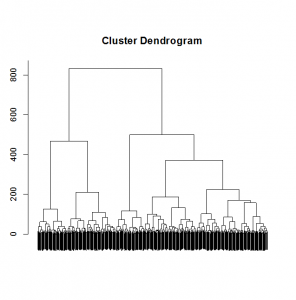

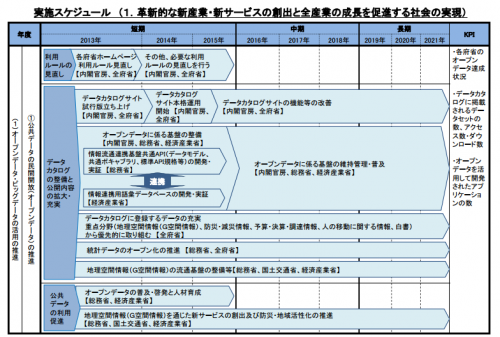

「世界最先端IT国家創造宣言」には、2013年度から始まる工程表が掲載されています。この工程表は、2013年からの短期3年、中期3年、長期3年の9か年計画で書かれており、2015年までの最初の3か年で大枠の環境を整え、残り6年を利活用に充てていくようです。

(クリックにより拡大いたします)

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

世界最先端 IT 国家創造宣言 工程表より引用

最初の3年を、ビッグデータ・オープンデータの環境整備にあてるということですが、この整備にはずいぶん時間がかかることが想定されます。安全・安心、かつ有効に活用できるIT環境をつくるのは簡単なことではありません。

しかも、その利活用のゴールとして、

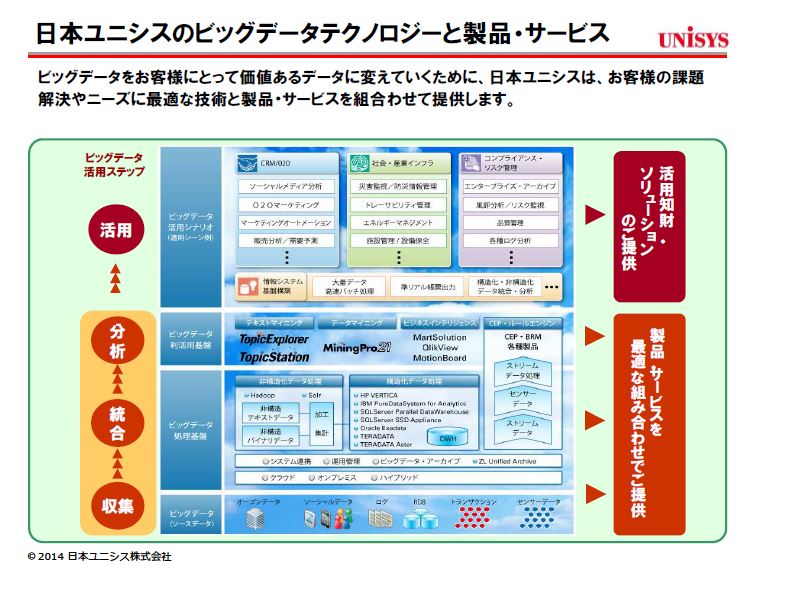

・革新的な新産業・新サービスの創出

・全産業の成長を促進する社会

という壮大なテーマが設定されていますので、このゴールを達成できる環境となると、単にIT基盤としての環境にとどまらず、

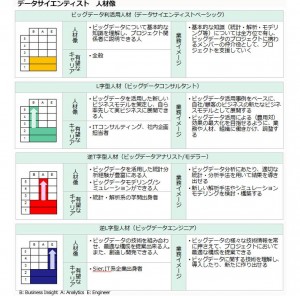

・産業内/産業間での成長の源泉となるデータのオープン環境(透明性の確保)

・革新的な新産業・新サービスを創出できる人材育成環境

・中~長期で新サービス開発を促進される組織環境

など、IT以外のな様々な環境も整う必要があります。

冒頭記載した「e-Japan戦略の反省から出発する」というのは、まさにこのITだけでない様々な環境の整備をさした言葉ととらえることができます。

どうでしょうか?

経営資源の一つといわれる「情報」。

社内の情報を全産業の発展のためにオープン化できるでしょうか。景気が底を打ったとはいえ、決して余裕があるわけでもない状況で、まだ見もしない新サービスの創出のために、時間と金と人をつぎ込むことができるでしょうか。

おそらく一筋縄にはいかないでしょう。個の利を取るか、産業・国全体の利を取るか。短期の利を取るか、中長期の利にかけるか。

一つ言えることは、参加するものが足並みをそろえない限り成功しないでしょう。

そのためにも、旗振り役は必ず必要となります。

今回は国が主導して旗を振ってすすめていきますという宣言、それが「世界最先端IT国家創造宣言」なのでしょう。

アベノミクス「成長戦略」とビッグデータ

遡ること3か月ほど。2013年4月19日に、安部総理は「成長戦略スピーチ」で以下のように述べました。

「すべての人材が、それぞれの持ち場で、持てる限りの能力を活かすことができる「全員参加」こそが、これからの「成長戦略」の鍵であると思います。」

そして、最後に、昭和35年、高度経済成長期に書かれた下村博士の論文のメッセージを引用しました。

「10年後のわれわれの運命を決定するものは、現在におけるわれわれ自身の選択と決意であり、創造的努力のいかんである。この可能性を開拓し実現するものは、退嬰的・消極的な事なかれ主義ではなく、意欲的・創造的なたくましさである。日本国民の創造的能力を確信しつつ、自信をもって前進すべきときである。」

時期も違えば全て受け入れられるかどうか賛否両論がでるメッセージかもしれません。

しかし、「ビッグデータ」という観点で見れば、「日本国内で限られた経営資源をもって競争するのではなく、協調することでグローバルに価値/プレゼンスを示していくことが重要であり、事なかれ主義にならず、日本国民1人1人が、ビッグデータ・オープンデータの利活用に前向きに取り組んでいく」ことが、成長につながるということでしょう。

私たちができることはどんなことなのでしょうか。

データの提供・公開、活用アイディアの創出、利活用と積極的なフィードバックなど、きっと”何か”できることはあるでしょう。

ビッグデータマガジンでもそのヒントとなるような事例や出来事を、これからどんどん取り扱っていきたいと考えています。

![地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム] 地方自治体で広がるデータ活用・データ分析の取り組み [2016年11月26日(土)オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム]](https://bdm.dga.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/e9f52ed185c3179f4e6674d9459ffb02-250x150.jpg)